Semestre 1 - Paris

UE1.1. Approches méthodologiques d'ensemble.

Histoire des techniques, M. Camolezi

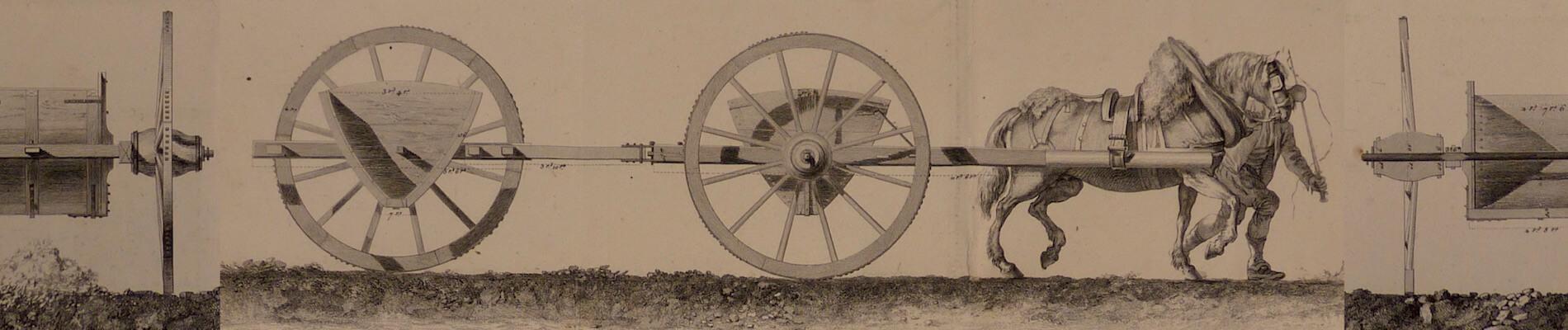

En tirant profit de multiples objets et approches historiographiques, ce cours offre un panorama de l’histoire des techniques en Europe du début du XVIIIe siècle jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Il essaye non seulement de rendre compte de la diversité des phénomènes techniques qui marquent l’histoire des sociétés occidentales contemporaines, mais encore il permet d’expérimenter différentes perspectives qui marquent l’historiographie des techniques. À cet effet, il encourage l’adoption d’approches focalisées sur des objets tout comme celles orientées vers l’étude d’institutions (écoles, institutions juridiques qui fondent le droit de propriété), de projets (éditoriaux, professionnels, architecturaux, disciplinaires, artistiques) et d’acteurs (inventeurs, ingénieurs, médecins).

UE1.2. Module formation pratique.

a/ Ateliers : Projet Paris Patrimoine, J-L. Rigaud

Le projet Paris Patrimoine a pour objectif de questionner, à partir d’une zone géographique déterminée, les différentes traces encore visibles de l’histoire de Paris mais également l'aménagement de la ville. Le projet associe différentes disciplines de recherches (histoire, géographie, architecture, urbanisme, sociologie…) et combine étude théorique et pratique sur le terrain. Étudier, interroger ce qui fait l’histoire et l’identité d’une ville afin de mieux préserver, adapter, aménager. Ainsi, la démarche propose d’interroger différemment la ville, le choix des mémoires et les aménagements qui la projettent vers demain.

b/ Projet tutoré

Les étudiants sont répartis en groupe de travail en croisant leurs compétences initiales (historiens, archéologues, architectes, métiers de la culture...). Ils sont assistés par un tuteur. Chaque groupe de travail reçoit un objet technique à étudier. Il décide ensuite de la réalisation : une valorisation muséale de site ou de collection, la mise en ou culturelle de site ou de collection, l'organisation d'une exposition. Le rendu est collectif. Au plan collectif, il prend la forme d’une mise en ligne.

c/ Le projet informatique à contenu historico-patrimonial, B. Rivalland

Publier un contenu sur internet est aujourd'hui devenu très accessible à tous. Mais comment sélectionner l'outil le plus adapté à votre propos ? Suffit-il de rédiger des contenus en ligne ? Ce cours présente les différents services qui existent sur internet pour mener à bien un projet numérique et guide les étudiants dans la rédaction d'un cahier des charges dédié aux projets informatiques.

UE2. Fondamentaux.

a/ Techniques et patrimoine, V. Nègre

Le séminaire porte sur des thèmes faisant l'objet de réflexions récentes en l'histoire des techniques. Il se focalise sur les collections techniques conservées dans les musées et les associations à l'échelle de l'Europe. On s'intéressera à l'histoire des institutions et des associations, de même qu'à l'histoire des collections et aux métiers de la conservation. On réfléchira également au processus de patrimonialisation des objets techniques.

Les lieux abandonnes. Que peuvent en faire les sciences sociales ?, N.Offenstadt

Les lieux abandonnés connaissent un engouement renouvelé aujourd’hui par la pratique de l’exploration urbaine, de plus en plus globalisée. Celle-ci donne accès à des sites qui ne sont pas toujours documentés autrement, notamment pas dans leur temps d’abandon. Mais au-delà du plaisir de la découverte, qu’est-que les chercheur/es en sciences sociales peuvent y trouver ? Ce séminaire tentera d’y répondre en développant trois axes d’analyses :

- Le site dans sa matérialité, son environnement, ses représentations et sa spatialité.

- Les usages sociaux informels de ces lieux, licites et illicites.

- Les restes matériels qui y demeurent, et que l’on peut observer (architecture, traces scripturaires, machines, objets etc.).

b/ Histoires globales et technologies (XIXe-XXe), C. Lacheze

Comme toute la discipline, l’histoire des techniques est désormais engagée dans une écriture « à parts égales » dont l’enjeu est, entre autres, de déconstruire la mystique occidentale du progrès (Adas 1989). Comment écrire cette histoire ? Partant d’une lecture classique des techniques comme « instruments des empires » (Headrick 1981), le séminaire explorera les pistes tracées par David Arnold (2005) et David Edgerton (2013) pour la dépasser. On s’appuiera sur des travaux et terrains variés, parfois en relation avec des expositions (par exemple Persona, 2016). Organisé en collaboration avec le département de la recherche du musée du quai Branly, le cours sera attentif au croisement entre histoire et anthropologie, cette discipline ayant fortement contribué au fondement et au renouvellement des questionnements sur les relations entre l’homme et son environnement technique (Latour et Lemonnier 1994).

UE3. Environnement scientifique.

a/ Webminar TPTI, Café web

b/ Un séminaire de complément disciplinaire au choix

Cultures scientifiques, techniques et industrielles

Le séminaire permet d'acquérir les compétences liées à la conservation des patrimoines culturels scientifiques et techniques locaux ; la maîtrise de la vulgarisation du discours sur la place de la science et des techniques dans la société. Il est composé de quatre grands modules : patrimoine matériel des sciences et des techniques en contexte (O. Lassère) ; patrimonialisation et histoire des patrimoines et musées scientifiques et techniques, et politique culturelle en France (L. Contant, R. Declementi) ; histoire et droit des institutions culturelles (P. Barthélémy).

Environnements techniques historiques et patrimoine de l'industrie

Le séminaire permet d'acquérir une expertise scientifique sur l'étude et l'analyse des environnements physiques dans lequel une technique fut utilisée et les compétences pour éclairer les pratiques culturelles, économiques et sociales des techniques, afin de participer aux débats de la ville quant à ses enjeux actuels et futurs. Il est composé de quatre grands modules : archéologie des structures techniques (I. Lafarge, E. Rieth, V. Serna, F. Tereygeol) ; cartographie et SIG (J. C. Balois) ; économie politique de l'environnement (S. Grevsmühl) ; protection juridique des sites et paysages (J. Gartner Negrin).

c/ Langues

LV1 : français ou initiation à l'italien ou au portugais pour les francophones

LV2 : anglais